![]()

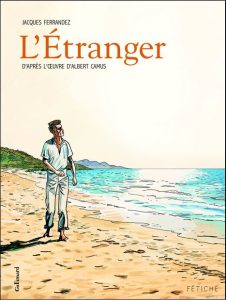

BD « L’étranger », de Jacques Ferrandez, d’après l’œuvre d’Albert Camus ( Collection Fétiche, 2013 , 136 p., 19€)

L’auteur :

Dessinateur, illustrateur, scénariste et contrebassiste de jazz, Jacques Ferrandez a beaucoup de cordes à son arc.

Dessinateur, illustrateur, scénariste et contrebassiste de jazz, Jacques Ferrandez a beaucoup de cordes à son arc.

Né à Alger, le 12 décembre 1955, Jacques Ferrandez suit ses parents à Nice, où ils s’installent peu de temps après sa naissance.

Formé à l’École nationale d’Art décoratif de Nice, il commence sa carrière d’auteur de bande dessinée en 1978, dans la revue « A suivre » qui est un mensuel de BD pour adultes. Il se fait rapidement un nom dans le monde de la bande dessinée avec des œuvres marquantes. En 1987, il lance la série « Carnets d’Orient », une fresque en dix volumes qui explore l’histoire de la présence française en Algérie, de la conquête à l’indépendance.

Il adapte également en bande dessinée deux romans d’Albert Camus : L’Hôte en 2009 et L’Étranger en 2013. Cette adaptation est particulièrement remarquée pour sa fidélité à l’œuvre originale et la qualité de ses illustrations.

****

Résumé du roman d’Albert Camus

L’histoire se déroule à Alger dans la 1ère moitié du 20e siècle.

Roman atypique écrit à la première personne, L’Etranger raconte l’histoire de Meursault, personnage-narrateur d’une trentaine d’années. Il est composé de 2 parties : la 1ère décrit Meursault dans sa vie quotidienne jusqu’au meurtre, la 2ème relate le procès et la vie de Meursault en prison. Tout au long du récit, Meursault apparait insensible et étranger à sa propre existence :Il ne manifeste aucun sentiment de tristesse lors du décès de sa mère. C’est d’ailleurs par l’une des phrases soi-disant les plus célèbres de la littérature française que débute le roman d’Albert Camus : « Aujourd’hui, maman est morte… Ou hier je ne sais pas…… »

- Le jeune homme se rend aux funérailles de sa mère mais se sent étrangement insensible à la cérémonie qui s’organise tout autour de lui, ce qui surprend les personnes de l’asile : directeur, concierge, résidents…

- A son retour à Alger, il rencontre Marie, une ancienne collègue, avec qui il va avoir une relation charnelle. Il est prêt à se marier avec elle si elle le veut, alors qu’il ne l’aime pas vraiment.

- Il est conciliant avec ses deux voisins de palier aux comportements primaires : Raymond, souteneur qui cogne sa maîtresse et Salmano, vieil homme qui martyrise son chien.

Meursault prend la vie comme elle vient. Il semble que tout lui soit égal et que rien n’ait vraiment d’importance : « étranger à lui-même » et étranger à la société dans laquelle il évolue. Incapable de répondre aux attentes des autres, il est en perpétuel décalage.

Tout comme certains sont grands, petits, bruns ou blonds, Meursault est un « handicapé du sentiment ». Il est totalement déshumanisé, froid, d’une froideur qui contraste terriblement avec la chaleur omniprésente dans le récit.

Cette chaleur qui est presque un personnage du livre : elle joue un grand rôle, elle écrase tout et tous.

Quelques jours après l’enterrement de sa mère, alors qu’il passe le week-end chez des amis, Meursault tue un jeune Arabe. Le soleil et la chaleur l’ont rendu « étranger » à ses faits et gestes et il a commis ce meurtre presque sans se rendre compte de ce qu’il faisait.

Ce n’est pas l’avis du Procureur qui plaide pour le Ministère public lors du procès de Meursault, car il a tiré encore 4 fois après la 1e balle. Le magistrat réclame et obtient la peine capitale : Meursault aura la tête tranchée en place publique !

Voilà Meursault : indifférent à tout, y compris à son procès auquel il assiste comme s’il était extérieur.

Meursault jugé par tous, dès le début du roman par les pensionnaires et le personnel de l’asile lors de la veillée funèbre ; Meursault jugé finalement par la justice.

Mais a-t-il été jugé sur les bons critères ? Objectivement ? A-t-il été jugé pour ce qu’il a fait ou pour ce qu’il est ? N’est-ce pas la principale question que Camus pose à ses lecteurs ?

+++++++

La BD

Elle transpose ce récit sous forme graphique, ce qui donne une réalité aux personnages, au climat environnant l’histoire, à la ville d’Alger. Et on retrouve les phrases courtes, saccadées, froides, ne trahissant aucune émotion.

La touche visuelle et magistrale de Ferrandez trouve là un décor qui lui est cher : l’Algérie. Le caractère « absurde et anormal » de Meursault est très palpable dans une mise en scène étouffante sous le soleil d’Alger. Des effets visuels bien utilisés accentuent le propos là où les mots disparaissent en faveur de l’image : les gouttes de sueur qui ruissellent sur son visage dans le bus qui l’emmène à l’asile, puis en allant au cimetière pour l’enterrement de sa mère, les traits tirés et les yeux presque fermés sous l’ardeur du soleil sur la plage au moment du meurtre ! et lors du procès les mêmes gouttes sur son visage et sur les visages du président, du procureur et de l’avocat.

La palette des tons utilisés selon le déroulement de l’histoire est superbement travaillée, utilisant toutes les nuances du noir et gris, du beige et jaune, de l’orange, du vert et bleu.

La 1ère partie au cimetière navigue entre les nuances de gris clair à presque noir, les traits des personnes de l’asile sont durs, à la limite torturés (p.16-17).

Puis le retour à Alger et la rencontre avec Marie sont illuminés par des tons clairs et des visages radieux (p. 24-27).

Les pages concernant la présence de ses voisins Salmano ou Raymond marient les tons orangés, beige, gris et noirs qui renforcent les expressions de leurs visages (p. 35 – 41).

Etonnamment, les planches les plus colorées et les plus claires (p. 61) sont celles du passage de la plage, où le crime aura lieu, quand le soleil éclabousse tout et éblouit (p. 70-71).

La 2e partie mêle des pages où dominent les gris et les marrons :prison, bureau du juge (p.76-95), puis celles concernant le procès prennent une touche de rouge pour repérer les représentants de l’Etat : le président et le procureur (p. 106-107).

Et les plus sombres sont celles qui suivent le verdict (p. 118). A peine moins sombres, les pages où il réfléchit dans sa cellule, et où il attend chaque jour le moment où on viendra le chercher pour l’exécution (p. 122). Et le contraste apporté sur les personnages lorsque l’aumônier vient le rencontrer : celui-ci est en noir avec un visage anguleux, et Meursault est en clair et le visage mal rasé. Au fur et à mesure de leur discussion, les visages vont s’assombrir et révéler la colère de Meursault et la peur de l’aumônier (p. 130-131). Les 3 dernières pages (p. 132-134) – évoluant du beige au gris bleuté puis au bleu profond – évoquent l’acceptation par Meursault jusqu’à l’indifférence : « Comme si devant cette nuit chargée de signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde… »

Au final, j’ai préféré cette transposition graphique au roman, pour moi elle rend l’histoire plus intéressante que dans le roman.

Anick Jouen (bibl. clinique Saint-Roch)

Rencontre autour des livres du 23 janvier 2025